Secciones

Servicios

Destacamos

«Es la que sabe el valor de lo heterogéneo y es un brote más del gran genio de España, que es un genio de heterogeneidad». Así se refería Ramón Gómez de la Serna, a Maruja Mallo (Viveiro 1902– Madrid, 1995), artista rebelde y transgresora. Una vitalísima agitadora que zarandeó y coloreó a la generación del 27 que ella tanto enriqueció y que la esquinó. Alma de las batalladoras 'sinsombrero', Mallo se puso el mundo y el genio por montera abanderando con la paleta y los pinceles a un grupo que anticipó el feminismo en un España machista, misógina y clerical que quería a la mujer en casa y esclava de varón contra la que se sublevó pintando.

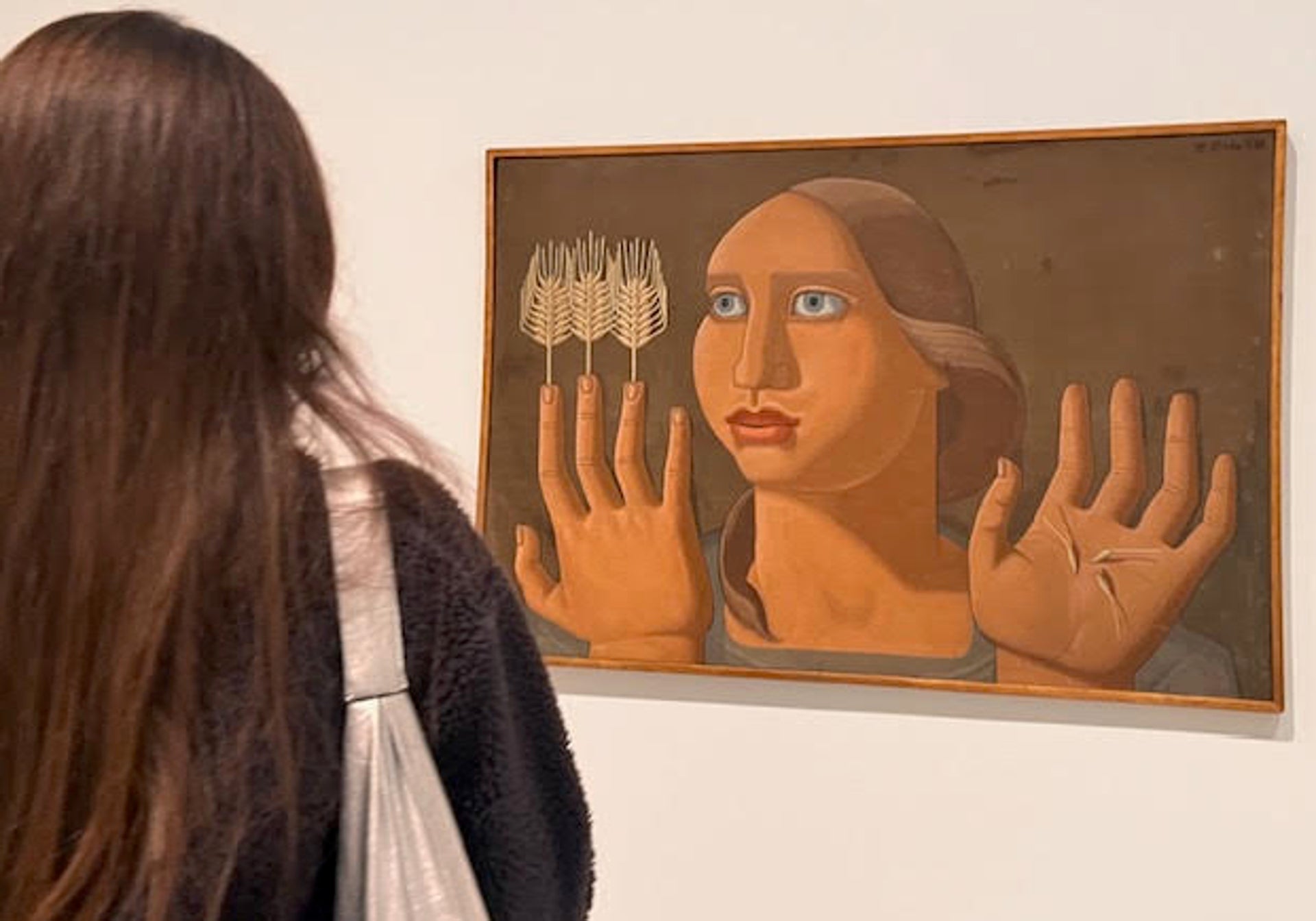

El Centro Botín abre temporada recuperando su telúrico talento con la muestra 'Maruja Mallo: Máscara y compás. Pinturas y dibujos de 1924 a 1982', la más amplia retrospectiva de la «fascinante» e iconoclasta artista gallega que era «mitad ángel, mitad marisco», según Dalí. Transgresora en todos los ámbitos, Ortega y Gasset la invitó a exponer en solitario en 1928 su legendaria serie de las 'Verbenas'. Influenciada por el surrealismo, trató a Magritte, Picasso, Ernst, Miró o De Chirico. Republicana de pro, se exilió en Argentina y EE UU. Regresó en 1962 sin ser nunca tan reconocida como su obra, que ahora se celebra y reivindica con una muestra histórica y excepcional en cartel hasta el 14 de septiembre.

Coproducida por el Museo Nacional Reina Sofía y comisariada por Patricia Molins, reúne un centenar largo entre pinturas -84- y dibujos de la larga y desafiante carrera de Mallo. Seis décadas en las que pintó apenas 150 cuadros en un viaje desde el realismo mágico y popular de sus primeros años hasta las configuraciones geométricas y fantásticas de sus últimas obras.

«Teníamos una deuda con Maruja Mallo y se salda con esta muestra, que reúne tres cuartos de su producción», se felicitó Manuel Segade, director del Reina Sofía, museo que acogerá en octubre la histórica muestra ampliada. «Mallo no es una rareza de su época; es la mayor aportación a la producción del imaginario de 27», resume Segade. «Es flagrante que se hubiera hecho una muestra como esta. Mallo no era una locatis que se pintara como una puerta; ella misma era una obra de arte que fascinaba e los años veinte y fascina ahora», remacha la comisaria.

La muestra resitúa y reivindica a una de las figuras más singulares y destacadas del grupo de los universales Federico García Lorca, Luis Buñuel o Salvador Dalí. El de poetas comprometidos y militantes como Rafael Alberti que, sin embargo, relegaron a colegas como Teresa León, María Zambrano, Rosa Chacel, Concha Méndez o Ernestina de Champourcín, rescatadas hace nada de los pliegues de una historia escrita por varones y decididamente antifemenina.

Con su «singular y heterogénea» producción Maruja Mallo -Ana María Gómez González en su DNI- «difuminó los límites entre lo popular y lo vanguardista, entre estética y política», asegura la comisaria. La define como «una artista visionaria de curiosidad insaciable que logró reflejar las preocupaciones de su época y anticiparse a muchas de las que nos inquietan hoy, imaginando un mundo más justo, inclusivo y sostenible y da respuesta a y todos los desafío».

Siguiendo un orden cronológico la exposición comienza con el paso de Mallo por la Academia de San Fernando, donde estudia con profesores como Chicharro o Romero de Torres, cuya huella postimpresionista está presente en sus primeras pinturas. Concluye con su obra de tono fantástico, cientifista y futurista . «Buscando conciliar la razón con la magia había llegado a la ciencia ficción, la forma que lo maravilloso adoptó en el siglo XX», apunta la comisaria.

Su obra se organiza en series, algo que mantuvo a lo largo de casi toda su vida y que la exposición adopta. «Los escenarios de Mallo se desplazan desde los barrios populares de Madrid a las tierras del extrarradio, para acabar en el cosmos, el no lugar por excelencia, profundizando en la cadena que une al ser humano con lo más lejano, la célula o el universo en su viaje de la geografía a la cosmografía», resume Molins.

Mallo comenzó a pintar en la España arruinada y muy polarizada anterior a la Guerra Civil, cuando artistas e intelectuales mostraron un fuerte compromiso social y estético para regenerar el país y sacar al arte de la confusión posterior de las primeras vanguardias. Las creadoras a las que la República impidió votar debían construir su imagen como artistas y mujeres modernas, activas y profesionales. Mallo las hizo protagonistas de sus cuadros, «creando una cosmovisión femenina inédita», según Molins. «Crea en su obra una épica femenina inexistente en épocas anteriores, en las que el imaginario femenino había sido construido por hombres, y se anticipa a la de las artistas feministas de los años setenta», agrega.

El interés por lo popular evolucionó hacia lo rural, la tierra y el trabajo del pueblo, incorporando la religiosidad sincrética, la mezcla de razas y los paisajes exuberantes en las pinturas de su exilio americano tras el inicio de la Guerra Civil. En ese periplo «creó algunas de las imágenes más inclasificables y fascinantes del siglo XX y de absoluta actualidad, anticipando los conflictos raciales, de género, ecológicos e identitarios que hoy nos preocupan», asegura Molins.

Por primera vez se reunirán las cinco escenas de la serie 'Las verbenas' (1927-1928) desde que se expusieron en la revista de Occidente por encargo de Ortega y Gasset. Aún tardará unas semanas en llegar a Santander 'El Mago/Pim Pam Pum' (1926), cedida del Art Institute of Chicago, pero ya está 'Kermesse' (1928), del Pompidou en París. La tercera es del Reina Sofía y las dos restantes de colecciones particulares. Frente a ellas se expone otra serie crucial 'Cloacas y campanarios' (1930-32).

La exposición cuenta con documentos, fotos y escritos de la propia artista conservados en el Archivo Lafuente y en otras colecciones, que muestran su proceso creativo y la difusión inicial que su obra encontró entre sus contemporáneos.

Además del Reina Sofía y el Art Institute of Chicago han prestado obras el Centre Georges Pompidou de París; el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo; el Benito Quinquela Martín y el de Arte Latinoamericano, ambos en Buenos Aires; el Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Santa Fe (Argentina); el Patio Herreriano de Valladolid, el Provincial de Lugo e importantes colecciones particulares nacionales e internacionales.

El catálogo incluye una biografía de Mallo escrita por Juan Pérez de Ayala, uno de y más tempranos estudiosos de su obra, textos de comisaria, de la investigadora argentina Alejandra Zanetta, de la artista y escritora estadounidense Johanna Hedva y escritos de la propia Maruja Mallo, algunos de ellos inéditos.

Hace un siglo no cubrirse la cabeza con un sombrero era un signo de rebeldía. Y a él se aferraron un puñado de mujeres, intelectuales y artistas en su mayoría, para simbolizar su afán de libertad e independencia. Abanderadas por Maruja Mallo, no tardaron en bautizarlas como 'Las sinsombrero'. Un heterogéneo grupo cuya maltrecha memoria se ha rescatado en los últimos años.

Yes que la historia oficial de la Edad de Plata de nuestra cultura marginó a las talentosas mujeres que contribuyeron a su brillo de forma decisiva en una Edad Oro femenina no reconocida. Su olvidada rebelión tuvo su símbolo en un gesto tan nimio como revolucionario: su negativa a llevar sombrero, el complemento obligado para las damas y damiselas de los años veinte y treinta del siglo XX. El gesto fue de la traviesa y díscola Maruja Mallo, quien junto a Margarita Manso y sus amigos Lorca y Dalí y se liberó con estrépito y pompa de la prenda que «congestionaba» sus ideas en lo que hoy llamaríamos una performance.

«Nos apedrearon y llamaron maricones por no lleva sombrero» rememoró la pintora gallega de aquel acto «rebelde y narcisista» escenificado en plena Puerta del Sol a mediados de los locos años veinte. Fue un primer paso para hacer visibles a unas mujeres «libres y transgresoras, apasionadas y apasionantes» constreñidas en una España en la que el «esencialismo biológico» sentenciaba la desigualdad entre sexos y afirmaba la nula capacidad intelectual del débil género femenino «científicamente», según destaca Tania Balló (Barcelona, 1977) autora de 'Las sinsombrero' (Espasa), ensayo que reivindica la memoria y los avatares de una brillante generación femenina que se reveló contra los corsés sociales, ideológicos y culturales anclados el genoma de una España machista a machamartillo que hace un siglo las condenaba a ser madres y esposas.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Encuentran muerta en un río a la actriz Sophie Nyweide

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.